Gefühlte Kriegswende

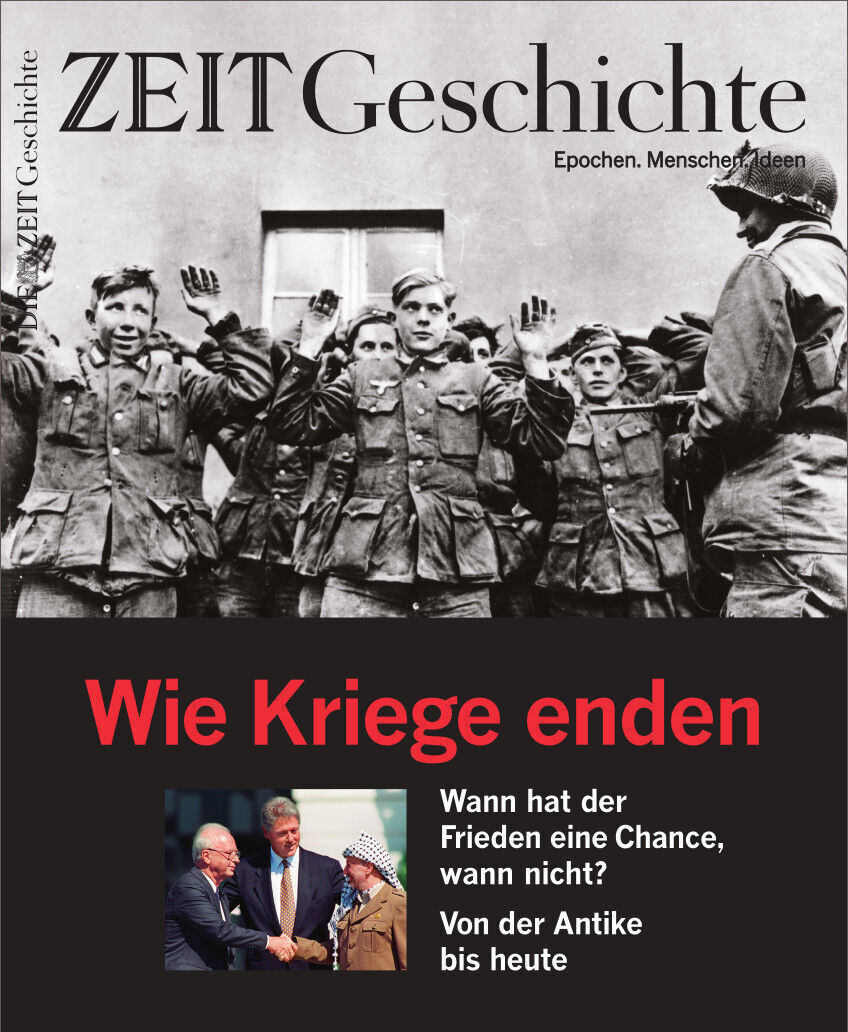

Stalingrad war nicht die alles entscheidende Schlacht. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg schon ein Jahr zuvor verloren, als im Herbst 1941 der Feldzug gegen die Sowjetunion scheiterte; seitdem lief die Zeit gegen die Achsenmächte. Stalingrad war auch nicht die blutigste und nicht die folgenschwerste Niederlage der Wehrmacht: Noch mehr deutsche Soldaten fanden den Tod, als im Sommer 1944 die Heeresgruppe Mitte zusammenbrach und die gesamte Ostfront aufgerollt wurde. Und dennoch: Erinnern wir uns an den Zweiten Weltkrieg, denken wir zuerst an Stalingrad. Keine Schlacht ist bekannter und berüchtigter als diese. Tatsächlich hatte Hitlers Imperium Ende 1942 seine maximale Ausdehnung erreicht.

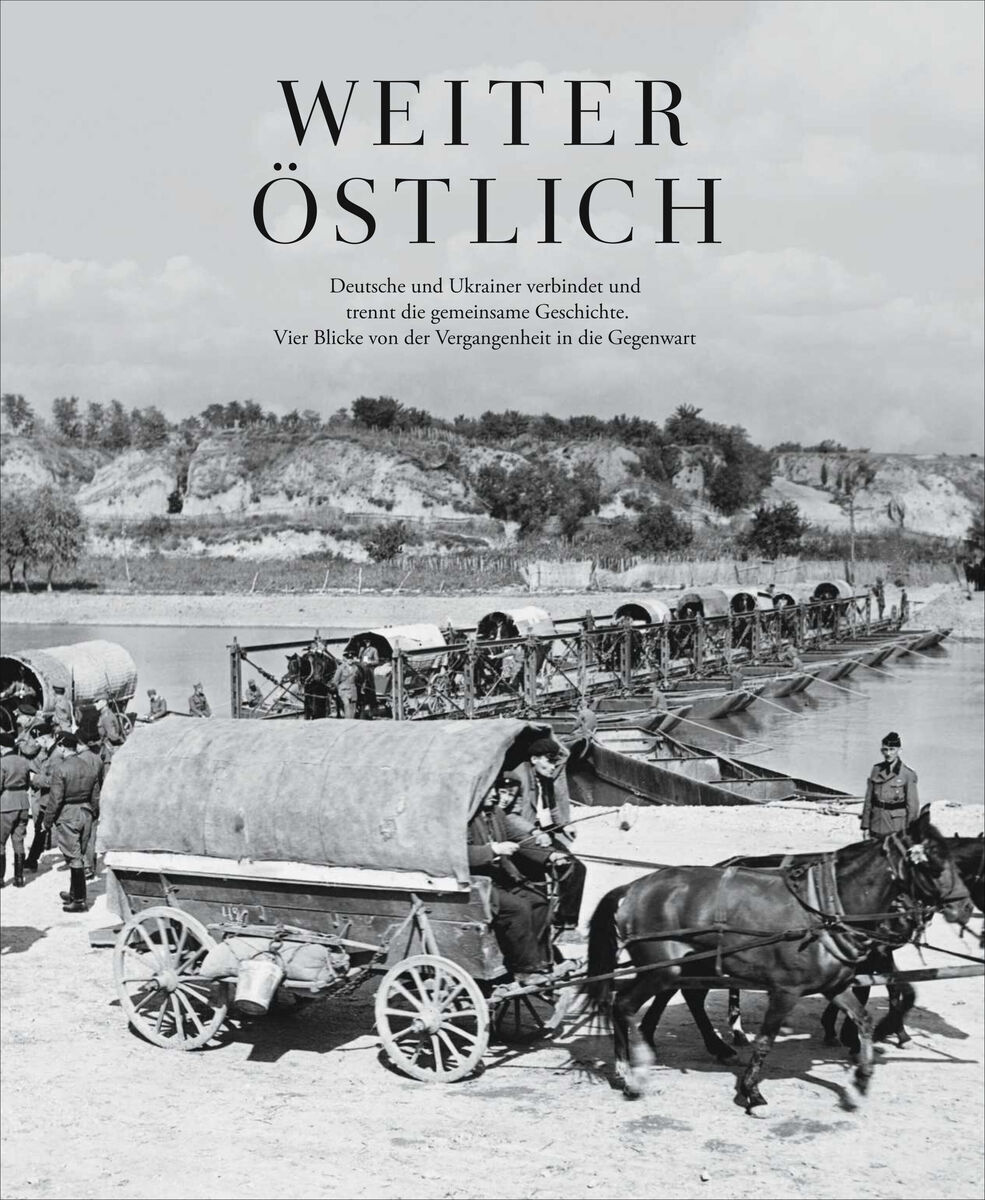

Unser Heft will die Mythen entzaubern und die Geschichte der Schlacht aus der Perspektive der Angreifer und der Verteidiger erzählen. Die Beiträge im ersten Teil schildern den Krieg an der Ostfront vom Beginn der deutschen Sommeroffensive 1942 an, während der Blick im zweiten Teil auf der Erinnerungsgeschichte ruht, auf dem geteilten Gedenken in Ost und West. Stalingrad war nie eine Schlacht, die still und einvernehmlich in die Geschichte eingegangen ist. Doch heute, zum 80. Jahrestag, ist die Erinnerung umkämpfter denn je. Im Donbass, wo einst die deutsche Sommeroffensive begann, tobt Russlands Krieg gegen die Ukraine. Putin nutzt Stalingrad als Bühne, um eine exklusiv russische Siegesgeschichte zu erzählen, die wie einst zum »Vaterländischen Krieg« gegen die »Faschisten« mobilisieren soll. Dabei bleibt unerwähnt, dass die USA schon damals wichtigster Waffenlieferant waren – für die Rote Armee. Und es passt nicht ins Bild, dass viele Verteidiger Stalingrads Ukrainer waren. Putins Propaganda lässt sich nur entlarven, wenn wir die wahre Geschichte kennen. Deshalb ist es heute, nach 80 Jahren, vielleicht wichtiger denn je, über Stalingrad zu reden.

Frank Werner,

Chefredakteur

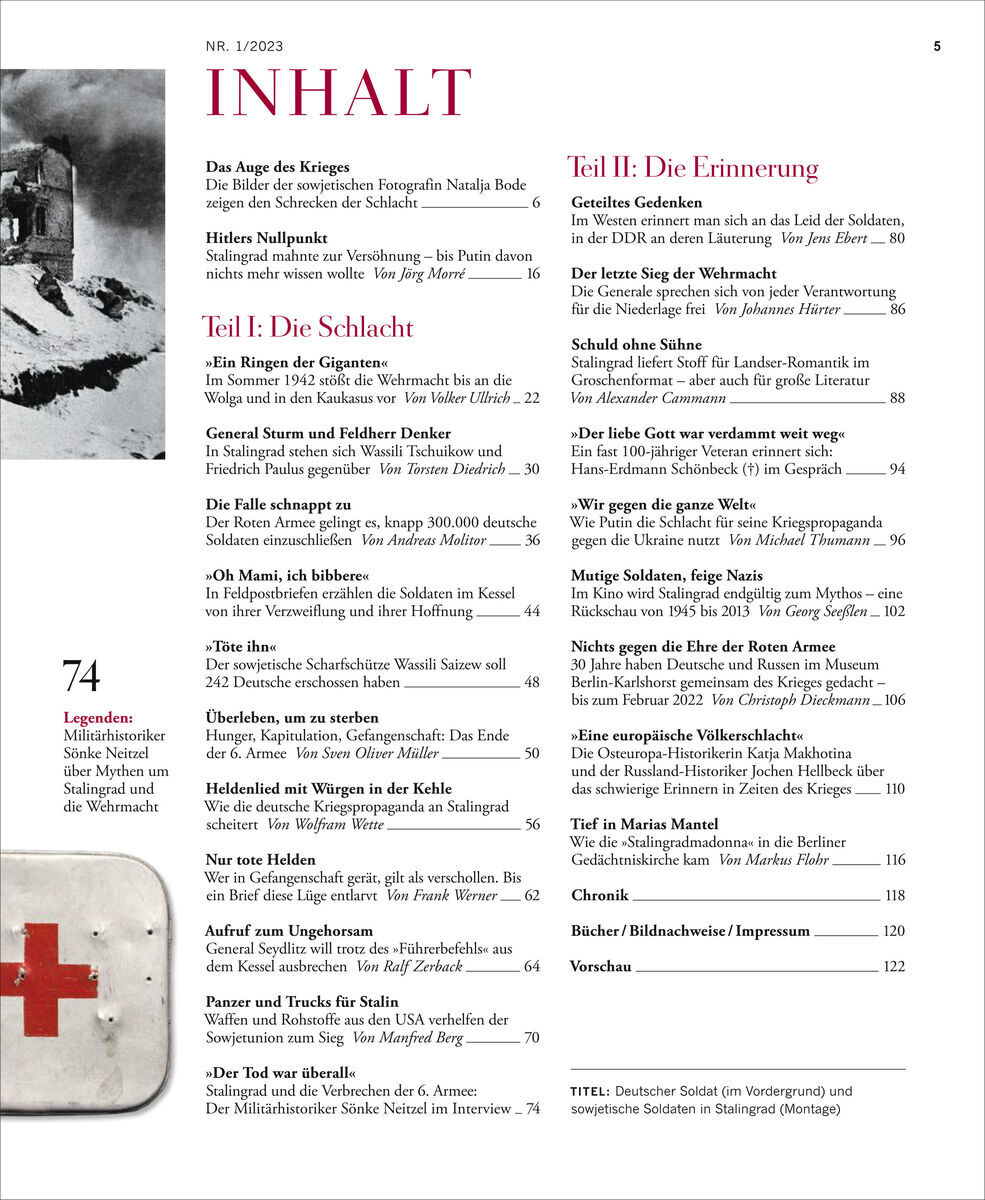

Themen im Heft:

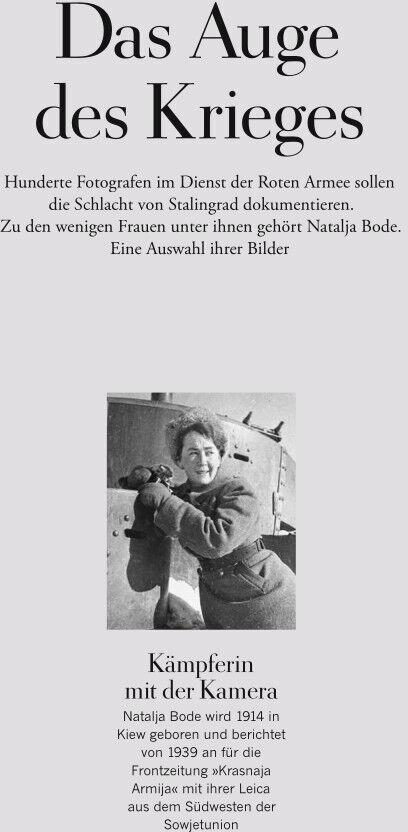

- Das Auge des Krieges: Die Bilder der sowjetischen Fotografin Natalja Bode zeigen den Schrecken der Schlacht

- Hitlers Nullpunkt: Stalingrad mahnte zur Versöhnung – bis Putin davon nichts mehr wissen wollte

- »Ein Ringen der Giganten« Im Sommer 1942 stößt die Wehrmacht bis an die Wolga und in den Kaukasus vor

- Die Falle schnappt zu Der Roten Armee gelingt es, knapp 300.000 deutsche Soldaten einzuschließen

- Nur tote Helden: Wer in Gefangenschaft gerät, gilt als verschollen. Bis ein Brief diese Lüge entlarvt

- Panzer und Trucks für Stalin: Waffen und Rohstoffe aus den USA verhelfen der Sowjetunion zum Sieg

- Geteiltes Gedenken: Im Westen erinnert man sich an das Leid der Soldaten, in der DDR an deren Läuterung Von Jens Ebert 80

- Der letzte Sieg der Wehrmacht: Die Generale sprechen sich von jeder Verantwortung für die Niederlage frei

- »Wir gegen die ganze Welt«: Wie Putin die Schlacht für seine Kriegspropaganda gegen die Ukraine nutzt

Sie können ZEIT GESCHICHTE auch im Klassensatz mit 50 % Rabatt bestellen.